第一回バンコク・アート・ビエンナーレ 第1稿 10月17日 メイン会場:バンコク・アート・カルチャー・センターにて

第一回バンコク・アート・ビエンナーレが2018年10月19日にオープンした。その数日前からプレスは自由に展示場を回遊することができた。テーマは「Beyond Bliss」とされていて、イギリス生まれの仏教僧、アジャン・ジャヤサロ比丘が語るところの「幸福」の一つの形であるという。Blissとは幸福より遥か高みにあり、普通であれば智慧を消耗させてしまう肉体的感覚の快楽を超越し、誘惑の無い幸福を意味する。

そこで、タイにおけるアジアン・アートの第一人者であり今回のディレクターでもあるアピナン・ポーサヤーナン博士は、Blissに「Beyond」の枕詞を置き、幸福にも悲哀にも翻弄されず、名声や成功や権力といった誘惑から解き離れたオープンな状態をテーマとして提唱している。

アートの捉え方も同様で、アートを見るだけでなく、作品が展示またはインストールされた様々なサイトを歩くことによるアンビエントな体験をも大切な要素として捉えている。実際にバンコク・アート・ビエンナーレの会場には、世界遺産の寺院や歴史的建造物、チャオプラヤ川の河川堤防、アート・センター、公園、教育施設、ショッピングモールまで幅広く用意されている。

早速余談ではあるが、1994年に国際交流基金アセアン文化センターで開催された「現代美術シンポジウム:アジア思潮のポテンシャル」において、当時駆け出しの美術評論家であったポーサヤーナン氏は、タイ人のアーティストたちによって組織された「チェンマイ・ソーシャル・インスタレーション」という名を冠したアート・フェスティバルを引用し、そこでは、寺院、墓地、個人の住宅、公共建築、壁、川、運河、野外スペースなど形式にとらわれない会場の選択と、アーティストたちが抱いていた地球全体の問題と、美術、生活、仏教の評価を導くであろう美術活動を行う目的が、批評家の注目を大いに集めたことを述べていた。

バンコク・アート・ビエンナーレは、1990年代初頭に始まったアジアン・アートの言説の系譜に忠実に寄り添いながら、ポーサヤーナン氏の思い描くアジア芸術の集大成として開幕したと言える。1992年に国際交流基金が日本のキュレーターたちを派遣して調査を行い作り上げた「美術前線北上中—東南アジアのニュー・アート」に際して、氏はまず、東南アジアというよりは当時まだベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジアを含まなかったアセアン諸国のみに照準を合わせていた日本による政治的建前上の作品セレクションや、日本人キュレーターによる、東南アジアをポストコロニアル主義に基づいて捉える見方と解釈を酷評していた。そこには、日本はアジアにとっては他者であることを意識すべきである、という苦言が添えられていた。

ただし、かといって氏の考えは当時主流となりつつあったマルチ・カルチュラリズムのトレンドに則って、アジアが一つの独立したアイディティであることを主張するものではない。90年代を一貫として、氏は、アジアという新たなる経済圏と地域ユニオンの考え方の元に生じた「アジア思潮」は第一に、西欧のまなざしによるアジアのエキゾティズムや、文化的帝国主義に対する予防的措置を取る必要があると述べていた。

1999年の国際シンポジウム「アジアの美術:未来への視点」では、ポーサヤーナン氏は東南アジアでは大規模な国際展は開かれないだろうと予想をし、東アジア(つまり日本)の美術作品や情報の流通が、アジアの現代美術の流行を決めると述べている。そしてこの流行に乗った作品がいかにもファッションのような形で「商品」として展示され、だがそれによって、西欧とは異なる民族性と国民性が保たれるという。したがって、アーティストは純粋な根源性や固有性を意識したり、伝統を受け継ぐ作品制作にこだわったりする必要がなく、自由に制作すべきであると述べている。

アジア美術の未来を予想しながら、氏は、アジアは一つ、であるとか、汎アジア主義、アジア的価値の普遍性といった自己閉鎖的なアプローチではなく、アジア美術は欧州やアメリカ、アフリカや太平洋諸国という相手方との関係性において、より広い視野を獲得できるだろうと述べている。

今回のビエンナーレの構造を眺めてみると、チェンマイ・ソーシャル・インスタレーションのニュアンスにはじまり、アドバイザーにはアレクサンドラ・モンロー、デイビッド・エリオット、南条史生、キム・ソンジョン(光州ビエンナーレ)、リクリット・ティラヴァーニャ、スキャンダラスな展覧会「センセーション」のナイジェル・ハーストなど、90年代以降のアジアン・アートの言説の重要なプレイヤーたちが集結している。

前置きの話が長くなってしまったが、本稿の目的はアジア美術の言説の変遷や現在について詳らかにすることではないため、そろそろ各論に移りたい。まずはメイン会場となったBACC(バンコク・アート・アンド・カルチャー・センター)から見てみたい。

ところで、第一回バンコク・アート・ビエンナーレは2019年2月3日まで開催中なので、できれば足を運んでいただきたいと思い、以上に記したような、西欧、東アジア、アフリカとの関係性としてのアジア美術の見方に関する言説にはできるだけ結論付けずに、開かれたままにしておきたい。そこで、一つの試みとして、この場所ではタイのアーティストに絞って紹介してきたい。

バンコク・アート・カルチャー・センターに向かうと、正面入り口の前では、モニュメンタルな規模の立体作品に出迎えられることになる。

ジッティマ・ポルサウェクは、2004年以降、コミュニティ・アート・プロジェクトという切り口で、開発が進む地域における社会、コミュニティ、ライフスタイル、環境をテーマに制作を続けている。本作「Boat of Hope」はタイ南部の漁船をモチーフに選び、風力推進の帆だけでなく、ソーラーエネルギーのパネルを加えて、より環境と人間に優しい船の形を表現している。

タイで労働者階級の民族に育ったソーンチャイ・ポングサの「Alien Capital」は、社会の主流から置き去りにされ、アイデンティティを喪失した労働者のコミュニティを表現している。現在バンコクには24万人の外国人労働者がいる。その多くが、工場で働き、貧しい暮らしを強いられている。作品のコンテナの中は工事現場の様相で、ユニフォームやビデオ、写真などの資料が壁に掛けられている。コンテナの外側は素朴な竹の素材を多層に組み合わせた構造物となっていて、赤いナイロン製のロープでつなぎとめられている。これは労働者の絆を表現しているという。

BACCに入館すると、チェ・ジョン・ハによる、巨大なプラスティック容器を重ねたスカルプチャーが視界に飛び込んでくる。市場やチャイナタウンで仕入れたプラスチック製の安価なバスケットを積み上げた「Basket Tower」は、その巨大さゆえに、タイであれば一つ50円程度で買えるバナルなものであっても、視覚的・物理的に圧迫感を与えている。今回、『Happy Happy Project』を冠して、チェはショッピング・センターやオフィスビルの中にも巨大なスカルプチャーを用意し、表面的な幸せを生きる現代社会のパラドクスを表現している。

エスカレータで上の階へ登ってゆくと、展示会場の入り口前のホールには、トーラープ・ハーンの「Spiritual Spaceship」が展示されている。トーラープはファウンド・オブジェや作家自身の思い出の素材を組み合わせて、コラージュやミクスト・メディア的作品、そしてインスタレーション作品を制作する作家である。今回は彼の祖母の思い出の詰まったキャビネットや骨董の壺などを使用し、作家とオーディエンスの間に過去の記憶のスペースを展開している。

BACCの7階から上には、ショップやカフェなどの雑音が無くなり、まさに美術館の展示室といった雰囲気になる。

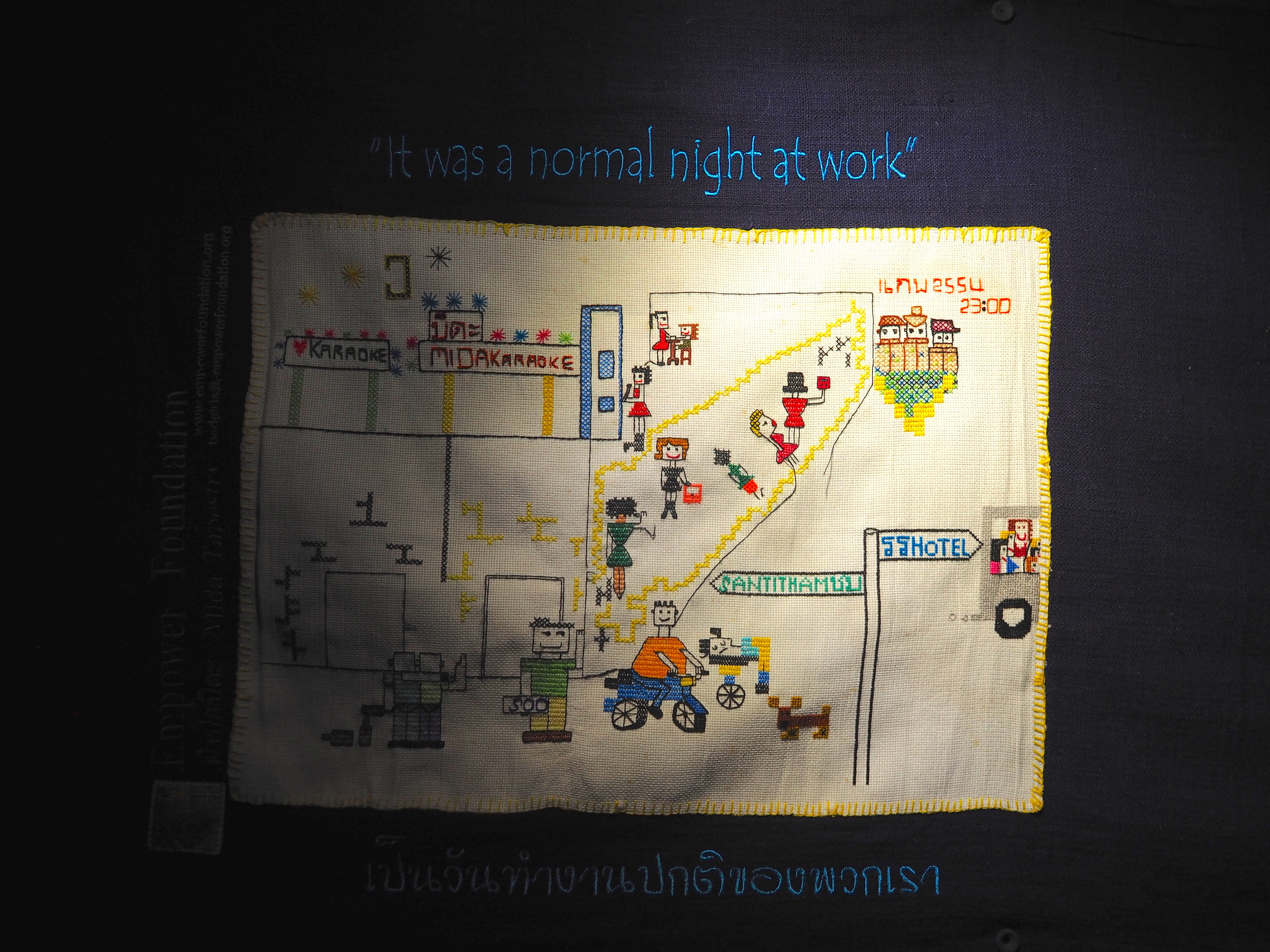

この階ではじめに目に付くのが、チュンポン・アピスクの「I Have Dreams」である。作家はセックス・ビジネスや売春を生業とする女性たち12人にインタビューし、彼らの夢を語らせている。彼らの話す夢は、タイの社会的・経済的な現実に見え隠れする、幅の広い視点を見ることができる。タイに暮らす外国人のセックス労働者たちにとって、この仕事は祖国の貧しい家族に仕送りをするためのれっきとした職業であり、メリットのあることだという。そして、外国人向けのセックス・ビジネスは、「笑顔の国」タイ王国に巨万のGDPをもたらしている。

次に、イムハタイ・スワタナシンは、自らのもしくはモチーフとなる人物の髪の毛を編んで形成した立体的なオブジェに定評があり、それらは美しさ、変化、崩壊の循環を象徴している。ビエンナーレに向けて、作家はチェンマイのセックス労働者に典型的なライフスタイルに着想を得て、二つの異なる方向性の作品群の制作にあたり、二つのライトボックスに分けて展示している。一つ目のライトボックスは「No More Sewing Machine」と題され、数十ものミシンの部品が、ほぼ等間隔に並べられている。その一つ一つが、セックス労働者の髪の毛を編み上げたもので包み込まれている。その姿は、無機質な機会の部品というよりは、花びらや葉を思わせる植物のように見える。

この作品は、タイの社会でセックス労働から解放されるためのオルタナティヴとして、縫製工場で働くことが一つの幸福なことみなされている現状を暗喩している。

もう一つの、壁に掛かるライトボックスには、全面が数千もの蛾の羽が均等に並べられていて、中央に赤く”Good Girls Go to Heaven, Bad Girls Go Everywhere”とメッセージがディスプレイされている。まるで天国は「善き」人々にのみあり、意訳になるが、悪しき人間はなんでもして生きてゆかねばらなない、というようなニュアンスだろうか。蛾の羽や髪の毛は女性のコミュニティにまつわる儚さを象徴している。

奥へ進んでゆくと、タイ南部のイスラム系女性アーティスト・ユニット、ムスリマー・コレクティヴの作品が展示された小部屋に行き当たる。「ムスリマー」という用語はイスラム・コミュニティに暮らす女性たちを意味する。暴力や紛争が絶えないタイ南部の地域において、彼女たちの表現は、そこでの暮らし、美しさ、希望を反映し、癒しに向かいつつあるムスリマーとしての役割に直接関連している。

フロアの広間に出ると、市街地とランドスケープを合わせたような風景写真のシリーズが目に入ってくる。ダーオ・ワーシックシリの「Quiet Encounters」と題された写真作品は、都市と自然環境の境界に位置する地域を被写体として、開発される都市と地方の間に生じる粗野でありながら生き生きとした姿をありのまま写している。作家は、なんの変哲ももない、普通なら見過ごしてしまいそうな景色に焦点を当て、一般市民の生活とライフスタイルのリアリズムを、既存の判断基準に左右されずに、赤裸々に映し出すのである。

(続く)